Записи с темой: лингвистика

Воскресенье, 05 мая 2013

20:03

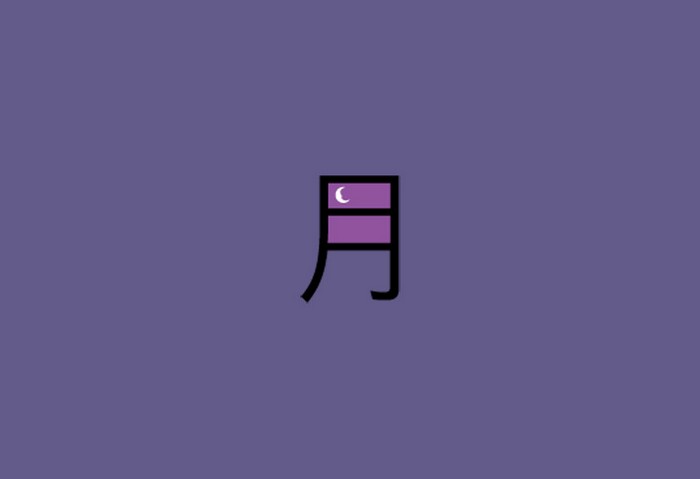

А я-то искала хороший способ запоминания кандзи...

Хорошо, что "Культурология" просветила!

Выучить китайские иероглифы – это дело невероятное сложное, требующее огромного количества времени и усилий. Но есть множество способов превратить данный процесс в игру. Например, проект Chineasy от тайваньского художника Шао Ланя (Shao Lan), в рамках которого автор придумал собственный способ обучить людей китайской грамоте.

Китайские, японские, корейские и прочие иероглифы кажутся людям, привыкшим к латинице или кириллице, чем-то совершенно непонятным, загадочным. Но каждый из этих знаков в свое время был основан на графическом изображении того или иного понятия.

Но тайваньский художник Шао Лянь взялся разъяснить представителям других культур самые популярные китайские иероглифы и способы построения на их основе друг слов.

Шао Лянь взял такие иероглифы, как «рот», «гора», «луна», «дерево», «человек», «дверь», «восход» и «огонь», и превратил каждый из них в картинку с соответствующим содержанием, чтобы люди видели, на основе чего появился тот или иной знак.

читать дальшеДа, мир логичнее, чем может показаться на первый взгляд!

Четверг, 06 декабря 2012

10:02

Слова, слова...

У меня есть привычка лезть в Википедию, когда вижу незнакомые слова. Вот сегодня наткнулась у Зиновьева на некоего "сикофанта". А у слова-то, оказывается, интересная история:

Схолиаст в послании к Аристофану рассказывает, что однажды во время голода в Аттике тайком были сорваны плоды на священных смоковницах и что при судебном расследовании этого дела лиц, которые могли указать виновных, назвали сикофантами.

В период расцвета афинской демократии это слово приобрело политическое значение: оно означало многочисленный класс профессиональных обвинителей, ябедников, сутяг, которые ради личной наживы заводили процессы, чтобы, запугав кого-либо судом, вынудить отступную плату или, в случае выигрыша процесса, получить часть отобранного по суду имущества. Афинское законодательство разрешало всякому желающему выступать обвинителем против нарушителей государственных законов, причём за успешное обвинение обвинителю давалась в награду известная часть поступавшей в виде штрафа суммы или имущества, отнятого по суду у ответчика. Само это правило уже предполагает возможность злоупотреблений, тем более что народ с завистью относился к выдающимся государственным деятелям, ораторам, полководцам и вообще ко всем богатым и влиятельным людям, которых главным образом и беспокоили сикофанты. Чем больше обвинений предъявлялось перед судом, тем больше пеней поступало в распоряжение судей и казны. Вследствие этого к обвинителю в уголовном деле, как и к истцу — в частном относились снисходительнее, и деятельность сикофанта стала доходной.

Сикофанты избирали своей специальностью подобные доносы, лично их не касающиеся. Эта профессия пользовалась очень дурной репутацией. Нельзя, однако сказать, что роль добровольного обвинителя в Афинах сама по себе приносила какое-то бесчестье: лица, безупречные в нравственном отношении, как, например, оратор IV в. до н. э. Ликург, не раз брали на себя эту роль; но они всегда тщательно старались оправдать своё выступление на суде одним из двух мотивов, которые греческая мораль признавала почти одинаково почтенными, — желанием защитить общественные интересы или личной местью. Напротив, сикофант — профессиональный доносчик, руководящийся только стремлением к наживе. Источников наживы у сикофантов было много. В некоторых судебных процессах часть имущества осуждённого лица и штраф, наложенный на него судом, поступали в пользу обвинителя. Этот способ обогащения, хотя и считавшийся позорным, был, по крайней мере, законным. Но были и бесчестные способы: например, возбудив процесс, они брали отступное за то, чтобы прекратить его; часто бывало достаточно угрозы, чтобы заставить жертву откупиться деньгами; иногда люди, почему-либо боявшиеся сикофанта, сами заранее старались его задобрить. Многие из сикофантов были на жалованьи какого-нибудь государственного деятеля и действовали против его врагов. Донос, мошенничество, шантаж — вот что составляло приёмы сикофантов.

Сикофанты держали в страхе состоятельных граждан. Несмотря на бесстыдство и продажность сикофантов, они считались до некоторой степени нужным элементом в государстве. Совсем без таких добровольных обвинителей закон и суды были бы бессильны, а между тем не всякий готов был взять на себя эту роль. Сами они указывали на себя как на ревностных патриотов. Некоторому риску они всё-таки подвергались: по закону, всякий обвинитель, не получивший в свою пользу одной пятой части голосов судей, подвергался штрафу в 1000 драхм и лишался права на будущее возбуждать судебное преследование против кого-нибудь.

Мне это во многом напомнило адвокатов, которые собирают иски и возбуждают массовое дело против, например, крупной корпорации, в результате деятельности которой пострадало население близрасположенного населенного пункта. "Эрин Брокович", короче. В своем роде она была как раз-таки сикофантом. Ну или другой каноничный пример - герой книги "Король сделки" Джона Гришэма. Он, к слову, вызывает гораздо меньше положительных эмоций, чем Эрин.

@темы: лингвистика

Понедельник, 29 октября 2012

20:18

Учить-не переучить

Очень понравилась мне эта статья на Хабре - довольно редко там встретишь подобное. Автор - AssaNix, перепощу всё без изменений, если будут претензии - уберу.

На написание данной публикации меня сподвигло возмущение от прочитанной недавно статьи одного хабраюзера, утверждающего, что мнемотехника «очень хороший способ запоминания информации, совершенно не подходящий для изучения иностранных слов». Я с этим высказыванием в корне не согласен, а потому, хотелось бы доказать обратное.

Если вам интересно, как использовать мнемотехнику для запоминания иностранных слов, то добро пожаловать под кат.

Введение

Для начала я бы хотел изложить вам структуру своего дальнейшего повествования, чтобы вы сразу могли перейти к интересующим вас разделам, не тратя время на ненужное.

В этой статье я постараюсь раскрыть следующие моменты:

Кто говорит?

Краткий экскурс в основные правила мнемотехники.

Теоретическое использование мнемотехники при запоминании иностранных слов.

Практическое использование мнемотехники на примере японского языка.

Проблемы и основные вопросы, возникающие при переходе от теории к практике.

1. Кто говорит?

На мой взгляд, это имеет значение, так как юноша в 20 летнем возрасте и мужчина в 40 летнем возрасте будут иметь разные фильтры восприятия, а потому важно обозначить позицию, с какой будет вестись изложение для того, чтобы лучше понять автора читателям, вместе с написанным.

Я, студент 3-го курса юридического факультета, примерно год с небольшим использую мнемотехнику для изучения иностранного языка (арабского и японского). С самим явлением мнемотехники познакомился еще в детстве от брата (была какая-то старая книга, названием которой я уже не помню). Меня это заинтересовало, и я решил поближе с этим познакомиться, поэтому купил книгу Гарри Лорейн «Суперпамять» (не рекомендую тратить на неё деньги). Тогда я был очарован всем этим, но только, когда попытался применить все, что там написано в жизни, осознал, что за красивыми словечками ничего нет.

Прошло некоторое время. Я стал больше этим всем интересоваться (саморазвитием), прошел курс скорочтения и после этого наткнулся (или правильнее сказать нашел?) на курс мнемоники под названием «Система Джордано». Сначала я прочитал книгу автора методики, мне она понравилась, а потому было принято решение этот курс пройти, так как и по стоимости выходили небольшие деньги. Сразу же напишу, что я ни коим образом не отношусь к авторам этой методики, только в качестве бывшего ученика. Если хотите получить больше информации об этом, то обратитесь к этой статье на Хабре.

Мнемотехника мной используется для запоминания слов, фраз и текстов на иностранном языке, но больше для слов, что и будем рассматривать в этой статье.

В связи с тем, что времени на такие вещи есть не так много, то изучение иностранного языка рассматриваю как хобби или, как писали в этой статье, упражнением для тренировки мозга.

Арабским «активно» занимался в прошлом году. Сейчас же он, как и Английский, на «пассивном» изучении, то есть сводится просто к чтению соответствующих текстов в оригинале. А Японский, как вы уже, наверное, догадались, находится в позиции «активного» изучения. Под «активным» изучением я понимаю изучение языка комплексно, развивая все стороны (чтение, письмо, аудирование, говорение), а не только чтение.

Произвести количественное измерение объема запоминаемой информации довольно сложно в связи с разбросом в самом объеме. Например, недавно запоминал за раз около 35 иероглифов кандзи и 40-50 просто слов. А на днях всего 12 иероглифов и 20 новых слов. То есть, тут есть ограничения только в вашей готовности уделить то или иное количество времени на запоминание. Об этом чуть позже.

2. Краткий экскурс в основные правила мнемотехники

читать дальшеВот так. Лично я этим способом при изучении языков не пользовалась, хотя в детстве тетя активно прививала мне эту модель. Дело в том, что в любом языке мне интересна сама его суть, его структура, его история, его взаимные связи с культурой носителей. Дальше - уже неинтересно. Понимаю, насколько ущербен такой подход, но по-другому не могу. А вот от тех, кто активно учит слова какого-либо иностранного языка, хотелось бы узнать: какими методами запоминания они пользуются и насколько они эффективны? @темы: лингвистика

Четверг, 20 сентября 2012

09:38

Филологам и не только

Вчера я дочитала очень интересную работу Люсьена Леви-Брюля под названием «Первобытное мышление». Понимая, что неправомерно описывать представления первобытных людей с позиций мышления человека современного, автор делает попытку «влезть в их шкуру», думать, как они. Для этого он делает обзор поистине титанического количества литературы, среди которой львиная доля принадлежит различным мемуарам, наблюдениям и монографиям людей, живших в непосредственной близости от племен, сохранивших в той или иной мере первобытный строй. Речь идет, в основном, либо о миссионерах, либо об исследователях.

Меня, как человека в высшей степени неравнодушного к вопросам языкознания, больше всего увлекла глава, в которой Леви-Брюль увязывает мышление древнего человека с его языком. В силу того, что первому была чужда операция абстрагирования, язык, в свою очередь, зачастую оказывается полон конкретики. В общем, всем небезразличным рекомендую обратиться к первоисточнику, а пока – небольшие, но очень интересные выдержки, демонстрирующие кое-какие примеры.

*** *** ***

У яганов Огненной Земли местоимения многочисленны, имеют три числа... и склоняются, как имена существительные. Яганы, пользуясь местоимениями, всегда указывают положение лица, о котором говорят. Так, местоимения он или она указывают, находится ли предмет на самом верху вигвама или, напротив, над дверью, находится ли человек в глубине бухты или долины, вправо или влево от вигвама, в самом вигваме, у порога или вне жилья. Все местоимения делятся на три класса, смотря по тому, относятся ли они к положению человека, который говорит, человека, с которым разговаривают, или человека, о котором говорят... То же и с указательными местоимениями.

*** *** ***

В кафрском языке при помощи вспомогательных глаголов можно получить 6 или 7 форм повелительного наклонения, причем каждая форма выражает особый оттенок: Ma униуке э нтабени — ступайте, поднимитесь на холм. Ка униуке э нтабени — начните подниматься на холм. Сука униуке э нтабени — ну, подымайтесь на холм. Хамб о куниука — идите и поднимитесь на холм. Уз униуке э нтабени — соберитесь и поднимитесь на холм…

Хотя все выражения могут быть переведены «поднимитесь на холм», однако первое предполагает перемену занятия, второе употребляется только для немедленного действия, третье обращено к кому-нибудь, кто медленно выполняет приказ, четвертое — к тому, кто должен пройти еще некоторое расстояние, перед тем как подняться на холм, пятое — приказ или просьба, позволяющие некоторую отсрочку в исполнении, и т. д.

*** *** ***

В языке эвэ, — говорит Вестерман, — многие глаголы, в первую очередь те, которые описывают впечатления, воспринимаемые органами чувств, обладают рядом таких наречий, которые наиболее точно обозначают действие, состояние или свойство, выражаемое глаголом... Так, например, глагол зо — ходить — может быть сопровождаем следующими наречиями, которые употребляются только с этим глаголом и описывают разного рода походку:

зо бафо бафо — походка маленького человека, члены которого живо двигаются, когда он ходит;

зо бехе бехе — ходить, волоча ноги, как делают слабые люди;

зо биа биа — походка долговязого человека, выбрасывающего ноги вперед;

зо бохо бохо — походка дородного человека, который ступает тяжело;

зо була була — опрометчиво двигаться вперед, ничего не видя перед собой;

зо дзе дзе — энергичная и уверенная поступь;

зо дабо дабо — нерешительная, расслабленная походка;

зо гое гое — ходить, покачивая головой и вихляя задом;

зо гову гову — ходить, легко прихрамывая, с наклоненной вперед головой;

зо хлои хлои — ходить с большим количеством предметов, в развевающейся вокруг тела одежде;

зо ка ка — ступать важно, прямо, не шевеля корпусом;

зо кодзо кодзо — поступь длинного человека или животного с немного наклоненным телом;

зо кондобре кондобре — поступь того же рода, что и в предыдущем примере, но более вялая;

зо кондзра кондзра — ходить большими шагами, втягивая живот;

зо кпади кпади — ходить, прижимая локти к телу;

зо кпо кпо — ходить спокойно, тихо;

зо кпуду кпуду — быстрая поспешная походка маленького человека;

зо кундо кундо — означает то же, что и кондобре кондобре, но не имеет неблагоприятного смысла, как последнее;

зо лумо лумо — быстрая беготня маленьких животных вроде мышей, крыс;

зо си си — легкая походка маленьких людей, покачивающихся на ходу;

зо така така — ходить неосторожно, безрассудно;

зо тиатира тиатира — энергичная, но негибкая походка;

зо тиенде тиенде — ходить, двигая животом;

зо тиади тиади — ходить, немного хромая и слегка волоча ноги;

зо тио тио — энергичная и уверенная походка человека высокого роста;

зо вудо вудо — спокойная походка человека (в благоприятном смысле, говорится главным образом о женщинах);

зо ела ела — быстрая, легкая, непринужденная походка;

зо вуи вуи — быстрая, скорая походка;

зо ее ее — походка тучного человека, неуклюже двигающегося вперед;

зо виата виата — идти вперед твердым энергичным шагом (говорится особенно о долговязых людях).

Само собой разумеется, подобные наречия существуют для обозначения всех других движений: бегания, ползания, плавания, верховой езды, езды в повозке и т. д.

*** *** ***

«У них (австралийцев) нет родовых выражений: дерево, рыба, птица и т. д.; у них есть видовые термины, приложимые к каждой особой породе дерева, рыб, птиц и т. д. Туземцы округа, прилегающего к озеру Тэйер (Джипсленд), не имеют слов для обозначения дерева, рыбы, птицы вообще и т. д. Все существа и предметы различаются по именам собственным: лещ, окунь и т. д. Тасманийцы не имели слов для выражения отвлеченных понятий: для каждой породы кустарника, камедного дерева и т. д. У них было особое название, отнюдь не равнозначное слову дерево. Они не в состоянии отвлеченно выразить свойства: твердый, тихий, горячий, холодный, длинный, короткий, круглый и т. д. Для обозначения твердости они говорили: как камень, «высокий» у них звучало: длинноногий, «круглый» у них выражалось: как луна, как шар. При этом они обычно к словам прибавляли жесты, подтверждая знаком, обращенным к глазу, то, что они хотели выразить звуками.

*** *** ***

На архипелаге Бисмарка (полуостров Газели) «нет особых названий для обозначения цвета. Цвет всегда указывается следующим образом: данный предмет сравнивают с другим, цвет которого взят как бы за образец, например, говорят, что такой-то предмет имеет вид или цвет вороны. С течением времени мало-помалу утвердилось употребление существительного, без изменения его, в качестве прилагательного...

Черное обозначается по различным предметам, имеющим черный цвет, а не просто называют для сравнения какой-нибудь черный предмет. Так, например, коткот (ворона) служит для обозначения понятия «черный»: все, что является черным, в особенности предметы блестящего черного цвета, называется именно так. Ликутан или лукутан тоже обозначает «черный», но скорее в смысле «темный»; товара обозначает «черный цвет обугленного ореха мучного дерева»; лулуба — «черная грязь болот в зарослях манговых деревьев»; деп — «черная краска, получаемая от сожжения смолы канареечного дерева»; утур — «цвет обугленных листьев бетеля, смешанных с маслом». Все эти слова употребляются соответственно случаю для обозначения черного цвета; столько же разных слов имеется для других цветов: для белого, зеленого, красного, синего и т. д.

*** *** ***

В Северной Америке индейцы имеют множество выражений, точность которых можно было бы почти назвать научной, для обычных форм облаков, для характерных черт: было бы бесполезно искать равнозначные им термины в европейских языках. Оджибвеи, например, имеют особое название для солнца, сияющего среди туч... для маленьких голубых просветов, которые видны иногда на небе среди мрачных туч.

Имхо, всё это очень интересно, и если бы у меня было еще три-четыре жизни, то как минимум две из них я бы посвятила вопросам происхождения и развития языков в тесной связи с типом мышления. А пока остается только читать интересные книги и поражаться всем этим тонкостям… Воскресенье, 02 сентября 2012

09:00

Фильтруй базар

Как-то давно, помню, смеялась над цитаткой с Баша: не уверена, что смогу воспроизвести точно, но смысл такой. Парня звали гордым именем Самшит (есть еще такое растение южное). Ну и соль заключалась в том, как будет звучать его имя для англоговорящего человека: some shit, то бишь "немного дерьмеца". Я тогда задумалась: действительно, есть имена и просто слова, которые прекрасно звучат на великом и могучем, но на других языках они могут означать все, что угодно. А потом нашла этот пост и вспомнила историю с Самшитом.

Итак, слова, которые в транслитерации могут иметь немного не тот смысл, который вы хотели вложить изначально:

С другой стороны, в той же Англии меньше заморачиваются с омонимами. Например, уменьшительная форма популярного имени Ричард звучит как Дик, а это слово, в свою очередь, означает мужской половой орган. Во время предвыборной кампании вдоль дорог вполне могут висеть биллборды с надписями типа "Голосуй за Дика Смита" - и ничего! Представьте, что у нас призывают проголосовать за Хера Ивановича...

Да, и буду признательна, если вы предложите другие примеры подобных "опасных" слов. Чем черт не шутит, буду знать, что не стоит орать "Финики!" в арабских странах. Особенно интересно, есть ли такие слова в японском.

@темы: лингвистика

Воскресенье, 29 июля 2012

17:46

А когда ты мне долг отдашь?

По-вашему, фраза «когда рак на горе свистнет» выглядит странно? Оцените, как это выражение звучит на других языках:

на латышском — «когда отелится моя сдохшая в прошлом году корова»;

на немецком — «когда собаки залают хвостами»;

на вьетнамском — «когда рис научится вырастать на спине буйвола»;

на тибетском — «когда скалы согласятся стать мягче облаков»;

на испанском — «когда у лягушек вырастут волосы»;

на венгерском — «когда моя старая шляпа придёт к священнику на исповедь»;

на каталонском — «когда куры начнут высиживать котят»;

на английском — «когда свиньи полетят»;

на арамейском — «когда солнце попросит у меня мой костёр, чтобы согреться»;

на японском — «когда меня обнимет моя дочь, зачатая лучом луны на стебле бамбука»;

на пушту — «когда окрестные барханы зайдут ко мне попить чаю»;

на французском — «когда у кур будут зубы»;

на албанском — «когда неумело поджаренная курица обыграет повара на игре на собственные кости»;

на болгарском — «когда зазнавшаяся свинья на жёлтых шлёпанцах на грушу вскарабкается»;

на греческом — «когда на смоковнице созреют золотые драхмы»;

на итальянском — «когда мы будем засыпаны августовским снегопадом»;

на эвенкийском — «когда стрела полетит оперением вперёд»…

А в наречии жителей острова Таити до сих пор бытует оборот, образовавшийся в конце 19 века, когда там поселился художник Поль Гоген (бедный и непопулярный при жизни): «когда Гоген налоги заплатит».

Четверг, 21 июня 2012

19:08

Когда в твоем языке не хватает слов...

Каждому человеку знакома ситуация, когда хочется выразить свои ощущения одним словом. В такие моменты мысленно перебираются сотни, если не тысячи, слов, однако, чаще всего нужное так и не находится, и, чтобы истолковать свои ощущения Вы говорите не одно предложение, а ведь в различных языках мира существуют слова, которых нам так порою недостаёт.

Backpfeifengesicht (немецкий) – лицо, по которому необходимо врезать кулаком. Ближайший русский аналог «кирпича просит». Но в одно слово.

Tartle (шотландский) – паническое состояние, когда вы должны познакомить с кем-то человека, а имя его вспомнить не можете.

(Wabi-Sabi) (японский) – возможность увидеть нечто прекрасное в несовершенстве. Например, в трещине на Царе-Колоколе, или в отсутствии рук и головы у статуи Ники Самофракийской.

Mythpe (финский) – когда кто-то что-то сделал дурацкое, а стыдно за это почему-то вам.

Yuputka (язык ульва, индейцев Гондураса и Никарагуа) – ощущение, когда идешь по лесу, и тебе кажется, что к твоей коже кто-то прикасается. Например, призраки.

Rwhe (язык тсонга, разновидность банту, Южная Африка) – упасть пьяным и голым на полу и заснуть.

Cafune (бразильский португальский) – нежно проводить пальцами по волосам того, кого ты любишь.

Iktsuarpok (язык инуитов) – представьте, что вы у себя дома кого-то ждете, а этот кто-то не идет и не идет, и вот вы начинаете выглядывать в окно, выбегать за дверь, чтобы посмотреть, не идет ли гость. Как-то так.

Fond de l’air (французский) – дословно переводится, как «дно воздуха». Вообще же, выражение означает следующее: на улице лето и светит солнце, и вроде бы нужно одеться легко, но на самом деле – очень холодно. Не просто холодно, а прямо до дрожи.

Desenrascanco (португальский) – возможность выпутаться из затруднений, не имея для этого ни продуманного решения, ни вообще каких-либо возможностей. Самый приблизительный аналог – «родиться в рубашке», но это все равно совсем не то.

Lagom (шведский) – не слишком много, не слишком мало, а так, чтобы в самый раз.

(bakku-shan) (японский) – когда барышня со спины кажется привлекательной, а при виде ее лица тебе становится страшно. В общем, нечто вроде: «эх, такую задницу испортила!»

Glaswen (уэльский) – неискренняя улыбка: когда человек улыбается, а ему совсем невесело.

Ilunga (южно-африканское Конго) – человек, который может забыть и простить в первый раз, снисходительно отнестись во второй, но в третий раз, если ты его подставишь, надерет тебе задницу.

Oka (язык ндонга, Нигерия) – затрудненное мочеиспускание, вызванное тем, что объелся лягушек, прежде, чем начался сезон дождей.

Mamihlapinatapai (яганский, язык кочевых племен Огненной Земли) – вгляд, которым люди обмениваются и осознают, что оба хотят одного и того же, но никто не решается начать первым.

L’esprit d’escalier (французский) – чувство, которое испытываешь после разговора, когда мог бы сказать многое, а вспомнил или клево сформулировал только сейчас. В общем, когда только после разговора понимаешь, как именно нужно было ответить. Дословно же переводиться, как «дух лестницы».

Kummerspeck (немецкий) – дословно переводится, как «бекон горя». Вообще же обозначает действие, когда вы начинаете неумеренно есть все подряд, чтобы заглушить свою депрессию.

Kaelling (датский) – видели женщин, которые стоят во дворе (ресторане, парке, супермаркете) и орут, как подорванные, на собственных детей? Ну, датчане называют их именно так.

(Nunchi) (корейский) – искусство быть не Backpfeifengesicht, а человеком тактичным и вежливым, который с уважением выслушает своего собеседника, не станет сморкаться в шторы, и поймет настроение того, кто рядом. Интеллигент – не совсем верное будет определение, потому что к умственным способностям это слово не имеет никакого отношения.

Tingo (паскуальский, Океания) – брать взаймы у друга деньги или вещи, пока у того вообще ничего не останется, кроме голых стен.

Koyaanisqatsi (язык индейцев Хопи, США) – «природа, потерявшая баланс и утратившая гармонию» или «стиль жизни, настолько сумасшедший, что это противоречит самой природе». Наилучшее описание жизни современного человека в мегаполисе.

Nakakahinayang (тагальский, Филлипины) – чувство сожаления, которое испытываешь от того, что не смог воспользоваться ситуацией, или предоставленными возможностями, потому что побоялся рискнуть, а у кого-то все получилось, как надо.

Sgiomlaireachd (гэльский шотландский) – раздражение, которые вызывают люди, отвлекающие тебя от еды, когда ты чертовски голоден.

(chucpe) (иврит) – шокирующее, циничное и наглое поведение, которое формально неоспоримо. Ну, скажем, как если бы ребенок замочил обоих своих родителей, а теперь просит судью о снисхождении, потому что остался сиротой.

@темы: лингвистика

Понедельник, 11 июня 2012

18:39

Что в имени тебе моем?

Когда люди стали давать друг другу имена? Наверное, невозможно дать ответ на этот вопрос, ибо первое имя появилось гораздо раньше, чем изобрели письменность. Да и происхождение имен было далеко от конкретики. Любое слово, которым именовали человека, окружающие начинали воспринимать как его личное имя, и, следовательно, любое слово могло стать именем. Надо полагать, на заре цивилизации такими словами чаще становились отличительные внешние признаки: Хромой, Смелый, Одноглазый, Лысая... Чуть позже имена стали выражать связь с профессией, или, точнее, родом деятельности.

Я говорю "имя", хотя это не совсем верно. По сути, тогдашние имена были прозвищами. Для девочек выбирались прозвища, которые подчёркивали их женственность: обычно это было название цветов, плодов или животных. Мальчикам же давали прозвища, подчёркивающие их мужество и силу. Считалось, что имя предопределит дальнейшую судьбу ребёнка. В процессе жизни прозвища могли меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств. Иногда изначальное значение такого прозвища терялось, и данное слово уже означало только имя и ничего более. В дальнейшем некоторые из таких прозвищ закреплялись традицией. Дело в том, что свои прозвища новорождённые часто получали в честь каких-то других людей, чаще всего умерших родственников.

Про имена можно говорить бесконечно, но я хочу акцентировать внимание на двух категориях. Это:

Имена "революционные"

Имена редкиеИ традиционный вопрос к читателям: а у вас есть любимые, но при этом редко используемые имена?

Суббота, 09 июня 2012

10:43

Я свечку не держала

Интересно стало, откуда пошло это выражение. И вот что нашла:

В прошлые времена на Руси, при праздновании свадьбы, когда молодые уединялись вместе в избе (гости продолжали гулять), свекровь должна была подглядывать в дверь (замочную скважину) за молодыми, что бы весь процесс прошел, как положено (чтоб невеста простыню не подменила, которая должна была доказать затем перед гостями, что невеста была девушкой и т.д.). Подглядывала она, держа свечу в руке. Отсюда пошло это выражение "держать свечку".

А вот и анекдотический вариант:

В некие годы пользовался анекдот про лорда, который долго не мог удовлетворить леди. Дабы им не быть в темноте, слуга держал свечу.

Замучившийся и обозленный мужской неудачей лорд, в ответ на просьбы жены, приказал слуге заменить себя на супружеском ложе.

Свечу при этом взялся держать сам.

После феноменального успеха, он поддерживая своё достоинство заявил слуге: "Понял, как свечу держать надо?!"

Пятница, 04 мая 2012

10:22

Говорит народ...

Я, к сожалению, не застала в живых прабабку, но знаю, что она была неисчерпаемым кладезем народной мудрости. Некоторые ее пословицы и поговорки вспоминаются в нашей семье до сих пор. Вот только верхушка айсберга, состоящая из 14 наиболее смачных образчиков, которые я могу припомнить навскидку. Пишу оригинальный вариант, перевод и пояснение (если требуется), но, разумеется, не зная язык, трудно уловить самую соль.

Барыр ире базар тгел, кайнар ире казан тгел. Пер.: не на базар идти, и не в казане кипеть. Употребляется в значении: какая разница, как выглядит еда, если в итоге она всё равно будет валяться в желудке в самом что ни на есть нелицеприятном виде.

Этк кушса, бук китерер. Пер.: прикажи собаке – говно принесёт. В том смысле, что есть люди, которых бесполезно просить что-то сделать, всё равно накосячат, проще сделать самому.

Кт сасык та, кисеп ташлап булмый. Пер.: жопа хоть и вонючая, а не отрежешь от себя. Что-то вроде «паршивой овцы» – может употребляться к непутевому члену семьи, например.

лекне кп юса, усырыр. Пер.: если долго обмывать мертвеца, он пукнет. Смысл, думаю, предельно ясен – делая какое-то дело, надо вовремя остановиться, ибо дальше можно всё испортить.

Эт эчен сары май килешми. Пер.: желтое масло не подходит для собачьего желудка. Желтое масло – это типа древнего деликатеса. То есть деликатесы подходят не для всех желудков. Кому-то лучше обойтись привычной кашкой, вместо того, чтобы насиловать себя омарами, а потом печально блевать в туалете.

аны барны тыны бар, тагы усырса, тагы бар. Пер.: одушевленным существам свойственно колебать воздух; пукнешь еще раз – еще раз скажу, что свойственно. Аналог русского «Что естественно, то не безобразно».

Ит ашаса, тешк кер, ашамаса, тшк кер. Пер.: поешь мяса – забьется в зубы, не поешь – во сне пригрезится. Еще одна пищевая дилемма, короче.

Башы авыртса, кте иеллек булыр. Пер.: голова болит – для жопы облегчение. То есть если где-то убыло, где-то прибудет. Но в основном используется для утешения страдающих мигренью.

Белмгнне белге авыртмый. Пер.: у неумехи и мышцы не болят. Ну, логично: не умеет – не делает, потому и не болят.

Кте авырны кулы озын. Пер.: у кого тяжелая задница, у того длинные руки. А как же иначе дотягиваться? (кстати, наиболее часто употребляемая поговорка в мой адрес).

Алдан кычкырган тчне кикереге авырта. Пер.: у того петуха, что раньше всех поет, и гребешок будет болеть сильнее всех. Иными словами, торчащий гвоздь забивают первым. Будете первой ласточкой – огребете больше остальных.

Кчлп чыккан кояшны ылысы булмый. Пер.: насильно вытянутое солнышко тепла не дает. Заставляя человека делать что-то помимо его воли, не ожидайте, что он сделает это с энтузиазмом и вдобавок хорошо.

Кеше тычты, кте кызды. Пер.: кто-то посрал, а у тебя жопа раздразнилась. Ну, сразу понятно, что это про черную зависть.

Яхшы аш калганчы, яман корсак шартласын. Пер.: пусть уж лучше лопнет дурная утроба, чем пропадет хороший суп. Так говорят, запихивая в себя последнюю (ну точно уж последнюю) ложечку какой-нибудь вкусняшки.

Конечно, пословиц у прабабки было – пруд пруди, но, к сожалению, никто за ней не записывал. И все, как одна, короткие, емкие, бьющие точно в цель. Не зря же говорят «народная мудрость». Вот я и постаралась запечатлеть хотя бы то, что пока на слуху.

А вы знаете какие-нибудь интересные выражения, употребляемые вашими бабушками-дедушками? Мне было бы очень интересно пополнить свой запас пословиц, поэтому добро пожаловать в комментарии!

@темы: лингвистика

Суббота, 03 декабря 2011

09:47

Длинные слова

До вчерашнего дня самым длинным английским словом, которое я знала, было состоящее из 28 букв antidisestablishmentarianism. Это анти-отделенчество, то бишь движение или идеология противодействия отделению государства от церкви. Может, слышали песенку:

Now get off my dick,

dick's too short of a word for my dick,

Get off my

Antidisestablishmentarianism,

You prick!

А вчера посмотрела "Мэри Поппинс", и теперь знаю невообразимо классное слово:

Supercalifragilisticexpialidocious.

Это слово, смысл которого в фильме объясняется как «слово, которое говорят, когда не знают, что сказать», стало самым популярным английским словом длиннее 28 букв. Произносить его еще проще, чем Эйяфьядлайёкюдль. Более того, стоит его выучить - тут же появляется желание ходить и распевать целый день "super - cali - fragilistic - expiali - docious"!

В интервью журналу LAist в 2007 году Ричард Шерман рассказал следующую историю создания слова. По его словам, первоначальной идеей, отражённой в сценарии, было то, что во время путешествия по картинкам, нарисованных мелом, Мэри Поппинс должна дать детям какой-то подарок, который они смогли бы принести с собой в реальный мир. В качестве такого подарка братья Шерман решили использовать слово, так как любой материальный предмет в настоящем мире бы исчез.

Ну, и кто скажет, что подарок получился плохой? :-)

@темы: лингвистика